2月満喫編へ 合同稽古満喫編へ 9月満喫編へ 6月満喫編へ GW岡山満喫編へ

3月満喫編

「俺は嘘つきとは付き合わない」

この一言が決め手だった。

15年以上、内田さんの側にいて、稽古を重ねてきた、巌さんが福岡に帰るという。B型ジャギ三兄弟の次兄であり、長兄たる私としては、例え2度目の凱旋帰郷、福岡への骨埋めであっても、見過ごすわけにはいかなかった。

2月水戸講習会時に、思わず言った。

「巌さんを見送る」と。

途端、上記の台詞が返ってきた。

嘘はいけない。

嘘によってに惑わされ、完全な無駄に振り回されるのは、気持ちのよいものではない。清々しく、もたれ合わない精神を持って、素直で極めて障り無い人間関係を築くことは大切であり、勝手に作り上げられる煩いなどにとらわれず、伸びやかに合氣道に傾注できる。

そして、2011年度4回目の岡山に降り立った。

今回の主旨はもう一つあった。

学生の卒業旅行。

4年次の直也が合氣道に惚れ、卒業後も稽古をしていきたい、長くやっていきたいと吐露したので、岡山満喫をプレゼントしたくなった。最初は一人で行かせるつもりだったが、卒論テーマの二教女子と岡山4度目になるB型女子、それに1年生が名乗りを上げた。

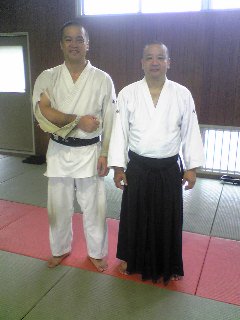

稽古場所は、桃李館。

以前のものではない。本宅の隣の納屋(手裏剣道場)に畳が敷かれ、桃李館の看板が掛けられていた。

かつて引っ越して間もない時に、稽古で家の床の梁を折ってしまった我々への対策、また闘病中の母を引き受け、かつこれからも変わらず合氣道に没頭できる場所として、新しい専門道場が必要だった。

「ここだけは押すなよ」

と説明した、構造上抜くことができない柱には赤字で「テッポウ厳禁」の張り紙があった。20畳の合氣修練道場の完成。剣杖などが掛けられ、技の研究に満足できる広さだった。

家に荷物を置き、着いた早々、二教、三教、四方投げ、小手返し等のポイントの教授を受ける。

今回は見届けるつもりだったが、殺し文句があった。

「バランス悪いでしょ」

右手に技をかけられ、べしゃっと落とされた後、起き上がるとすぐに言われる。

確かに片方だけでは、不平等だ。

均等にかかるため、左手を出す。

勿論、技は容赦なく効く。

片方だけなら、1回なのに。今回はことごとく2倍。さらに「よく分かりません。よく見えなかった。もう一度お願いします」でさらに倍、倍々になった。いい感じで、莫迦になって、技を食らうことができた。

ロックオン二教。

ボストンクラブと一緒で、痛いではなく、苦しい。

首を膝で挟まれ、全身が動かない。

剣の素振りのままの四方投げ。決して、斬って突くではない。

皆一緒の小手返し、四方投げの理。

夜の稽古の小手返しでも、日曜の稽古の四方投げ、組杖でも、技は効く。理がきちんと成立しているから、より浸透して効く。

ガッは真下。

踵に効く呼吸力。

何にも対応できる、横面の受け、捌き。

股関節だけの前後斬り。

返してから、出る。

組杖は剣でもできる。剣の動きで説明できる。

下がるは真っ直ぐ。

裏素振りは現在8本目までいっている。

技が効く。

面白いくらい、技がよく効く。

だから、面白さが全身を巡って、前面に表れる。

笑ってしまう。

1年生は表情とぼしく、「技は効きません」と言う人間だった。

内田さんに二教を掛けられた。

1回目、「痛い」と言った。

2回目、「痛い」と笑った。

3回目、受ける前から笑っていた。

岡山で言うところの、「ぶっ壊れ」の状態。全身全霊、全力で稽古する素晴らしさを言葉でなく、身体に刻まれた。

その中で、直也は卒業旅行と言うこともあり、一番多く技を掛けられた。直也が全身で受け、全身で効いて、全身で笑っているのを見て、こちらも笑った。

食べ飯も美味く、舌に、胃に、活力に効いた。。

激辛うどん。

水炊きうどん。

おじや。

菜の花スパゲティ。

すし酢ポテトサラダ。

スモークチキン。

巌さんは所用でいなかったが、巌さんの壮行会を行った。特別に、正月しか作らない、茨城道場の絶品スモークチキンを味わうことができた。

燻製器は、齋藤先生が使用していた物を探し、カナダから取り寄せた。

一人ではない、振る舞い、皆に楽しんでもらうための物。

「大先生を忘れたら、合氣道にはならない」

齋藤先生は常々仰っていた。

絶対の師である齋藤先生を自然に追い求め、それが確実な向上となり、さらにさらに技も、料理も、思考も、心もうまくなる。

素晴らしい師弟の関係。

齋藤先生が試された、唐辛子入り焼酎(先割り、熱燗)も効いた。

美味い。

サッとお猪口から焼酎が消える。

同行の女子も「少しだけ」と言いながら、帰りのバスギリギリまで3時間飲みっぱなしだった。

五臓に染みわたり、しかも悪酔いもない。

心地よく、バスの中、就寝することができた。

合氣道は自然に行わなければならない。

どちらかにでも、どこにでも偏ってはいけない。

歪になってはいけない。

だから、全部見える。

自然に行うことにより、より素直に事象を受け入れ、考え、先に進むことができる。

素直に、自然に、普通に、当たり前に道場で稽古をする。

だからこそ、道場でのことを特殊なものとしないで、道場外での生活でも使えるようにし、さらに道場外で学んだことを道場にも活かす。

氣合いはがさつの表れではない。技の表れである。粗雑で、無神経で、我慢だけを強いるような、粗悪な体育会系と言われる場、ノリは世間一般、日々の生活には通用しない。極めて当たり前の、一般社会常識のある、文化的な精神で、心静かに、かつ真摯に貪欲に全てを学んで、己を高める。

ただ、日々、兀々と合氣道を勤しむ。

「コツコツじゃねえ、ゴツゴツなんだ」

「ゴツゴツ」を強調し、太く言う。武道家の矜持を感じた。

2011年度は、縁あって、6回も内田さんに会うことができた。前年度が1回なのだから、6倍だ。しかし、まだまだ足りない。塩竃の柴田先生は毎月岩間に通って、技の研鑽に勤めたという。まだまだなのは当たり前。合氣道という、広大で、果てなく、しかし同じくらいとてつもなく面白く、心湧く道に立っているのだから、尻込みせずに現実に歩みを進めればいい。大先生や師を仰ぎ見ながら、修行できる幸せを噛みしめつつ、道を楽しんでいきたい。内田さん、皆さん、また稽古をお願いします。 〈完〉

2月満喫編

「卒業論文を二教をテーマにしたいんです」

教育学部体育課の女子学生からのお願い。

叶えましょう!

と言うことで、茨城空港に降り立った送迎の後部座席坐った内田さんの隣に学生を坐らせ、論文に必要な質問をさせた。

…失敗した。

運転しながら、バックミラーをちょくちょくチェックする。

説明は聞こえるが、どのように極めているかがよく分からない。

「これをこう返すと、こうなる」

「こことここが連動する」

片手で運転して、片手を後部座席に伸ばして、技を食らいたい。

だが、できない。

葛藤しながら、運転した。

水戸に行く途中で、昼食の蕎麦を食い、ビールを飲み、合氣道について語る。

語りすぎて、少し時間が押してしまうが、齋藤先生の墓前に挨拶するタイムスケジュールは取っておいた。

「酒飲んだままでは、先生に挨拶できない」

毎朝、先生へのお水を換え、稽古では岩間に向かって礼をし、先生への気持ちを表している。だから、しっかりとやりたい。

好ましい師匠と弟子の姿を見せてもらった。

2012年2月。

2年ぶりの、内田さんの水戸講習会。

現在、私が知る限り、合氣道を一番に愛し、楽しみ、学んでいる人の姿を見せたかった。見て、触れて、技を食らって、合氣道の素晴らしさ、また内包する人間力の大きさ、気持ちよさを感じて欲しかった。

お題目は、そうだ。

半分くらい、いや半分以下、いや少しくらいはある。

本音は一番に食らいたい。

一番、気持ちよくなりたい。

稽古前、卒論研究のために、ハイスピードカメラを設置し、Tシャツで腕を出し、二教をねだる学生。

一瞬で落ちた。

分からない。

まだ見たい。見たり無い。

全員の気持ちが一致した。

その後、次々と腕を出し、食らう学生、門下生。自然発生的に、何故か列まで出来はじめる。

そして、何故か後の方にになってしまった。

その時、湧き上がる感情を抑えられずに、叫んだ。

「講習会を始めましょう!」

厭だ。

一番に食らいたいのに、終わりの方まで待つのは厭だ。

阻止して、稽古を開始した。

1日目は呼吸投げ。

2日目は杖素振り、組杖3まで。

がさつではなく、緻密にやる。

小さな氣合いではなく、大きな氣合いでやる。

小さく、突っ張っるのではなく、大きく素直に受ける。

合わさずに断つのではなく、どこまでも合わす。一分一厘狂ってはいけない。

我田引水ではなく、矮小化せず、教え、口伝は変えずに受けとめ、身体を目一杯に使う。

格好つけない。

下手な解釈を付けない。

剣の素振りのままの体の変更。

五の素振りのままの諸手取り呼吸法。

剣先の形のままの手、指。

合わせれば、相手は自然に崩れ、飛ばされる。

武器は指を開かずに握れば、強い打ち、受けができる。

佐藤が軽く触れるように持っていた杖は、立った形のまま5メートル以上はじき飛ばされた。

持っていたら、折れていたかもしれない。内田さんは以前、学生の杖を折っている(その学生は杖が折れて、頭に当たったが、学生は感動して、その杖を持ち帰った)。

内田さんは稽古中にも新たに気づく。できないのは、難しくなっているのは何が因子となっているか、教えてくれる。技の攻略法を指南し、より力を入れずに、しかしより強く投げられる。

素直に心と身体が嬉しい。

「お願いします!」」

と、坂尾との雄叫びがビデオカメラの音声を遮るほど、氣合いがさらに入る。

真摯に、ただただ開祖直伝岩間の合氣道を研究し、武魂充満、武氣充実の稽古を成し遂げる。

それが合氣道修行者、愛好者の本懐。

全員が技の指導を受け、全員が大満足して、講習会は終了した。

「俺が内弟子だった頃の朝稽古は、内弟子しか参加できなかった。内弟子2人か3人で、齋藤先生が前でじっと見ている中、素振りをしていた。こんな考えなきゃならない状況があるか」

「お前にはまだ早いが、大先生との稽古した形を教える」

少数精鋭での伝達。

大先生から受け継いだ器一杯の合氣道の源泉。それをじっくり、ゆっくり、こぼさず丁寧に、注ぐ側も注がれる側も注意して、移していく。

いただいたものは大切に、大切に使い、吟味し、さらに己の心身への純度を濃くしていく。だから、齋藤先生から薫陶を受けた弟子は世界中にいて、一家言をもって指導している。

本物を見続けた者だからこそ、余計なものが自然にたくさん見えてくる。

「格好いいかもしれないが、大先生の形ではない」

昔、三教抑えで齋藤先生から注意された。

「格好つけるな」

内田さんからの言葉は、齋藤先生の言葉とシンクロする。

内田さんには、齋藤先生直伝、純粋培養の合氣道がある。強い裏打ち、骨がある。

私もまた日々勉強、刷新して、合氣道に取り組みたいと念じた。

なぜならば、一生懸命稽古すればするほど、ご褒美があるからだ。自分が分かり、改善でき、その分仲間にも教えられ、仲間ともにまた切磋琢磨できる。

血統、道統、伝統、正統などと取り繕い、安座し、甘えても、やるのは自分。自分がちゃんとやっているか、取り組んでいるかが肝心であり要。自分の成長こそ、バッジがない時、真価が現れ、人は自然に集まり、ついてくる。何の束縛性もなく、自然に笑い、付き合える。

講習会は合同稽古と同じように、別に大号令をかけているわけもなく、遠方から人が集まった。門下生もさらに合氣道を好きになり、10月合同稽古参加を自ら申し出た。

嬉しく、ただ楽しかった。

ただ素直に、100%合氣道に向き合えた。

また、やろう。

皆さん、また水戸で会いましょう。

合同稽古満喫編

帰ってきた。

岡山よ、私は帰ってきたぞー!。

万感たる想いを持って、今回は岡山に降り立った。

昨年の、10月第2週の日曜日は、岡山合同稽古の日。

しかし、この地にいなかった。

参加した全員が楽しみ、笑い、語り、より合氣道を好きになってしまう、合同稽古に私は不幸にして参加できなかった。

荒れた。

壊れたかもしれない。

学生から話を聞き、のんぶを諸手祭りに生け贄に捧げても、気持ちはくすぶり、荒んだままだった。

必ず復活し、この地に戻る…。

誓いを刻み、待ちに待った1年。

岡山よ、私は帰ってきた。

参加人数は100名足らず。

会場の里庄武道館に入ると、すぐに右腕を出す。

氣合いを持って両手で強く掴まれる。

氣合いを持ってガッと投げる。

諸手取り呼吸法。

合氣道、開祖直伝の岩間の合氣道なら、体の変更の次に必ず稽古する鍛練法。

呼吸力の養成。

内弟子時代の内田さんが一番考え、稽古した技。

ちゃらちゃら、ふにゃふにゃした氣の抜けたものではなく、しっかりと氣の入った稽古。

固い稽古が彼我を強くする。

投げた後、投げられた後の気持ちの良さ。

合氣道を楽しむという、同じ方向を向いているからこそ、味わえる爽快感。充実感。

今年は全員一巡ではなく、1年ぶりと言うこともあり、二巡目にも挑戦した。

一巡半程度で終わったが、延べ150人くらいは投げたと思われる。

1名を除いて。

内田さんを除いて。

「俺は投げられないよ」

言われても、挑む。向上心、探求心、稽古を思いきり楽しむ心があれば、投げようと投げられまいと、また一つ勉強できる。

氣合いを、力を出し切った頂点の諸手取り呼吸法を指3本で投げ返されて、叩きつけられた。諸手取り呼吸法祭りとも言われる台風の目は収まった。暴君は打ちのめされた。

ニヤリ。

笑みがこぼれる。

例年通り。

いつもどおりだ。

私は、合同稽古に帰ってきたんだ…。

広がる充足感。

しかし、すぐに気持ちを切り替える。

パン!パン!

大人数の二拍二礼。

拳銃のような空気を裂く音(実際に近所の子供が悲鳴を上げたこともある)。

合同稽古が始まった。。

技は呼吸投げ。

全員の氣合いは2キロ離れた、里庄駅でも聞こえる。

全国から集まる、岩間スタイルの合氣道の祭典は誰も怪我することなく、熱く、楽しく、それぞれに感動を与えて、お開きとなった。

美味い!

「この焼肉を食うために稽古したんだ」

岡山名物、焼肉牧場の焼肉。

茨城道場直伝の醤油飯も一緒に馳走になる。

翌日、皆が帰った後で、美味しくいただく。

正直、ごめんなさい。

でも、書かせて下さい。

本当に美味しいんです!

勿論、合同稽古日前日のおでんも美味しかった。

当日の朝ののおじやも胃に優しかった。

技も、おいしかった。

一教はより痛くもかゆくもなく、力を所在が分からなかった。ただ、目の前には畳があった。

トルクレンチ方式の小手返しも、四方投げも効いた。

突きはカタパルトありで真っ直ぐ腹に突き刺さった。シャア専用ズゴックはさらに回内して、腹を空けた。

「正面打ち入身殺し」は、後から言う。

足の抜いて、腰投げ。

回内の手裏剣。

トランポリン。

などなど…。

内田さんの技は、身体を研究、熟知した上で掛ける技だ。

だから、効く。

痛いが、その前に効く。

効くから、傷みが調節できる。それぞれの人に骨格、身体に合わせて、技が受けに入っていく。

効く。

そして、凄い。技が技として、はっきりと浮かび上がる。

「愛があれば、自分は痛いが、相手は痛くない」なんて言う、誰の得にもならない、訳の分からない言い訳、誤魔化しが無い。

これからも、内田さんのように合氣道を見据えて、本物をとらえていこうと思った。

そして、今回はさらに嬉しいことがあった。

学生以外の門下生が初めて、岡山に来た。

稽古し、ホテルは取ったが、深更までたらふく飲んで、酒一升瓶もらって、帰った。

岡山の感じの良さ、気持ちよさが伝わって、稽古に対する熱意も増えた。

一生懸命稽古すれば、ご褒美が必ずもらえる。

齋藤先生の言葉通りだ。

日々切磋琢磨して、また、来年会いましょう。

2011年9月満喫編

9月3日、午後。

内田さんは戦っていた。

全員無事に、岡山に到着するために。

土曜夜稽古に間に合うために。

9月、台風が岡山を直撃した。また、大先生のご出身の田辺では、台風から東のため、雨量がより厳しく、甚大な被害となった。

島根県三瓶合宿からの帰り道、雨は強くはなかったが、降り続き、河川は増水し、交通麻痺が起こっていた。高速道路が止まり、国道も河川沿いは進入禁止となった。巌さんのナビと戦い、坂尾のアイフォンと道路マップの本を照合しながら、現在できる最善を考え出す。

何故か?

岡山出身(地元)は、内田さんしかいないから。

土地と道を知っているのは、内田さんしかいないから。

内田さんは自らこう言い、責任を自分に課した。

そして、適時に休憩を取り、山道を抜け、法面からの瀧のような出水を何度も見ながら、自宅に着いた。

岡山市内は避難命令や勧告が随所に出ていたが、稽古をとりおこなった。

決められたことは、できうる限り、やる。

特に、合氣道の稽古は裏切れない。

齋藤先生が、台風下でも稽古を行ったように、自らの意思の達成、完遂を、自らの意思に内包する。

だから、迷いは無い。

稽古は無論、熱く、楽しく、できた。

「坂谷が台風を連れてきた」のジョークは、道中何度か聞かされたが、稽古参加の意志が自然より弱かったので、台風を呼び込んだかもしれない。次回からは、天変地異も内包するくらいの意思力を持ちたいと誓った。

満喫と言うが、何に満喫しているのか?

内田さんの人間力である。

齋藤先生から、「大先生に似ている」と言われた、少し小さな身体に内包する、大きな大きな意思完遂能力である。

興味あることに素直に興味を持ち、知り、触り、覚え、その一つ一つの結果が積もってできる、現在進行形の強い、日々強く、大きくなっていく結晶体である。

だから、考えが前以上、今この時、この瞬間以上に、次が深い。

話が深い。

料理もうまい。

即断しても迷いが無く、ぶれず、間違わない。間違った形でも、迷い道を抜ける通り道の一つとして、置き換える。

全て吸収する。

技も然り。

何でも満喫と言うか、すごいと一番、身体に直接ズシン、ビビッと感じるのは、やはり技だ。

合氣道を嗜んでいるのだから、一番感動し、引きつけられる。

以降、記憶を呼び起こしながら、書きつける。

技のかかっている状態は四角、スクエア。

起点として動く。一教は肘を持つ手を動かす。

一教ができて、二教の取り方があり、三教の取り方がある。技の手順であり、受けが勝手に抵抗したとか言う薄い話でない。

手刀は側面ではない。骨を痛める。

諸手取り呼吸法は互いに杖を持てば、受けが五の素振り、仕手が前後斬りの形になる。諸手取り呼吸法は鍛練。だから、互いに鍛錬棒などの重い武器を振ったのと同じになる。

鍛練を忘れてはいけない。

「技は厳しく、投げは優しく」

抑えは脇の下ではなく、肩の前。腕が垂直になる。

五の素振りは体幹で行う。

身構えて掴まない。自然体。

しっとりは三段から。

丹田は意識するだけ、ボール状のものを骨盤が包んでいる。

魂と魄は違うが、表れる技の姿は同じ。

精神の修行と肉体の修行が同じなのが面白い。

だから、合氣道をそのままに稽古すればよい。

相手を萎縮させて、よい稽古ができるはずがない。

合氣道は健康法の一面もある。

圧迫し、開放するから、血流がよくなり、丈夫になる。

「関節の糟を取れ」と、大先生は仰った。

「素直に技を受けろ」と、齋藤先生は教えてくれた。

身体は休んでいるとき成長する。傷めて、さらに傷め付けて、稽古に出る度に弱くなっていくようなことは、成長と真逆のベクトルだから、やる意味はない。

道場に貼ってあった、「頑張り合いの稽古を禁じる」がより深まって、効いてくる。

などなど(以上で教えの4分の1くらい)…。

一番奮えたのは、飛んだことだ。

いつも投げられ飛ばされているから分かる。

今回は最長不倒だ。

今までにないほど、飛んだ。

技も何も分からない。内田さんがただスッと小さく寄っただけで、大きく飛んだ。

助走も、カウンターも、タイミングも、受けが仕手を計る要素が何もない。

ただ、大きく飛ばされた。

さしずめ、銀河鉄道が主人公を乗せて、主人公の地球への別れの真情を吐露しながら、カタパルトのような線路を進んで、雄々しくテイクオフする、情緒溢れ、ジンジンと駆け上る感動的なシーンが全くなかった。

いきなり、「宇宙キター!」の感覚。

体感が少ないが、圧倒的な現実にどう表現していいか分からないが、感動を感動のまま告げたが、内田さんの反応は薄かった。

一言。

「それが、技だろ」

示現流の抜即斬ならぬ、動即投の一端を味わった。

稽古の最後に恒例の真空かまいたち呼吸投げをかけてもらった。道衣が袖口から肩まで縦一直線に裂けた。

道衣が裂けるほどのすさまじい速さのみが巻き起こす、真空かまいたち。しかし、道衣は外傷に過ぎず、3年後心の臓に届き、破裂させるという…(「びっくり、かまいたちの怪〈みんめい書房刊〉」)。もう、初めて食らってからしっかり3年以上経っていますけど、それはまだデクとして天命、役割が残っているからだと信じます。

鳥大にも感謝します。学生を含む、合宿代を捻出してもらった。

我に天命有り!

我に天命有り!茨大2年生3人を連れてきて、よかった。

たくさん稽古ができ、またたくさんおいしい食事をいただき、たくさんの技や話を受けることができたから。和知は焼肉一枚食べる度に、上品に口元を手で隠して、「美味しい」と舌鼓を打ち、小松崎は初の内田さん、初の他大学稽古をお守りのおかげか、しっかり握られ、がっつり投げられても、そつなくこなし、佐藤はヘビメタを聴き過ぎて車に酔ったが、帰水後、フェルマーの最終定理の感想文を提出した。教わると言うことは、自分に教えを浸透させるということ。浸透していく結果、より考えが深まり、より深い自分を構築し、行動できる。より、強い自分になれる。

来年は、黒帯から参加可能な、門外不出の返し技稽古に出られます。さあ、一緒に飛ぼう。

2011年6月茨城・東北満喫編

中尊寺が目的だった。

昨年訪れ、買った厄除成就のストラップ。

厄除け成就後、ストラップは役目を終えたかのように千切れた。

だから、報告に行きたかった。早く、お礼を言いに行きたかった。

中尊寺が目的だった。

3.11。

東日本大震災。

岩手、宮城、福島、そして茨城でも災害救助法適用の、大災害を被った。

3月終わりまで、約二週間、奔走した。

テレビも、ネットも、情報はまず茨城を選択した。自分のことで手一杯だった。

ようやく、息をつけて、岩手に旅発つことを計画した。

どうせ行くのならば、他道場、大学とも交流の少ない茨大生を連れていこう。のんぶがいる水沢で楽しくやろうと、計画を進めていた。

そこに内田さんが出陣を決め込んだ。

自分の生きる糧は、合氣道である。

合氣道こそ、指針であり、進む道である。

合氣道なくば、おそらく人生感慨浅い、幸薄い、弱い生き方しかできなかったろう。

人生の不運も乗り越えることもできなかったろう。

生きる、強く生き残る力をくれたのは合氣道である。

道を指し示した大先生。

道を突き進む生き様を見せてくれた齋藤先生。

その王道を歩むことを体現している内田さん。

合氣道をやるということは、合氣道とともに歩むと言うこと。

合氣の道に適った、激励の旅。

旅の主旨は、より深くなった。

6月24日(金)、水戸。

平日にもかかわらず、稽古には人が多く集まる。

多く技を食らいたいと、手を握る。そして、投げられる。

体の変更から指摘され、武道として時に痛みを持って、修正される。

技は呼吸投げ、天地投げ、腰投げ。

自由稽古で、剣。一の組太刀。

GWに気づき、法悦の涙を流した呼吸力により、かけられる技の威力。

天地が逆転する、天地投げ。

食らえば強烈、見れば圧巻。

美しい合氣道を堪能することができた。

6月25日(土)、宮城、岩手。

高速道路は快適だったが、車載ナビが「車体のふらつきが大きくなりました」と何度か告げ口する。

「ふらつくんじゃねえ!」

内田さんからその都度、喝をもらう。

仙台に入り、港方面に進んでいくと、海から何キロも離れていると思われる田畑に沢山のがれき等が散乱していた。

鈴木さんの案内で、七ヶ浜という海水浴場に行くと、遠浅だった砂浜が防波堤近くまでしかなく、10以上のコンテナが砂浜に転がっており、防波堤を超えた住宅街は基礎だけで、更地となっていた。

建物も倒壊したまま、また倒壊しそうなものが沢山あった。

「ここは大きな鉄骨が道をふさいでいて、自転車でも通れなかったんですよ」

その中で、鈴木さんは親戚や柴田先生、頑張っている人たちに水を配り続けた。

塩竃道場は1メートル以上も冠水し、再建途中であったが、大先生と齊藤先生の写真が道場を見守っており、柴田先生の稽古にかける熱意をビンビン受けた。

岩手でのんぶ、マッチ2、伊藤と合流する。

伊藤は4月に郡山に帰り、毎日実家の大工をしている。被災者に直接手助けができる立派な仕事だ。

「暑さ対策に気をつけろよ」

内田さんは労いの声をかけた。

のんぶも内陸だが、仕事が増えた。その中、やりくりして、広い道場を押さえてくれた。

人数がそろったところで稽古開始。

技は入身投げ。剣素振り。一の組太刀。同変化。

入身投げはさらに進化していた。

痛くないが、強烈。

素直に受けた方がいいと、技で教わった。

「正しい技は、正しい受けを導く」

逆のことを書き記している、どこかの入門書とは違う、極めて至極全うな正解を体感、痛感した。

身体が阻害しない、剣素振り。

身体から活きる、剣の動き。

組太刀も、変化も速い。

「がっつり、やったぜという稽古ではない」

合氣の道に則った剣の道筋。

勉強になりました。

のんぶが手配した温泉宿。

鈴木さんが用意した酒、水沢道場からの沢山の酒肴。

齋藤先生や岩間の話と共に、美味しくいただきました。

6月26日(日)、岩手、茨城。

岩間で生活した者、合宿した者は布団のたたみ方を知っている。

誰かがやってくれるからではない。

自分がやる方が早いし、気持ちがいい。

てきぱきときれいに区分され、縁を揃えた重なった布団。

さっぱりと、気持ちいい。

広くなった場所で、朝飯を取り、恒例の稽古開始。

技を食らった叫び声は、隣室の茨大生を起こし、朝風呂にまで届いた。

「抜きだな」

「でも、抜きだけではつまんねえ」

「触れた手は動かさない」

出発時間ギリギリまで、稽古は続いた。

鈴木さんと固い、熱い握手をして別れる。

のんぶとはいつでも遊べるから、ハイタッチで。

あいにくの雨だったが、中尊寺は世界遺産登録もあり、観光客が多かった。

ストラップを買った売店のお姉さんに、お礼報告し、新しいストラップを購入。

父が病気と言うこともあり、数珠リストバンドも購入。

御利益を願掛けた。

帰り道はさすがに眠く、内田さんは特例でアニソンを許可してくれた。

もう少し頑張って距離を稼ぐ前に、内田さんは必ず休憩を入れてくれる。齋藤先生もそうだった。運転方法とか細かいことは言わないが、無理は禁物。気遣いを感じた。

夜7時過ぎ、水戸帰郷。

長い旅は終わった。

少し、休息して山祝い。

ここで、内田さんの合氣道の立ち位置を聞く。

「この道に居させてもらっている」

限りなく謙虚で、しかしここに居たいという確固たる強い意志。

合氣の道は深淵で、大本の教えを体現したのが、合氣道。簡単に、また一生かけても分かろう筈もない。だが、この道にいて、進めば、少しずつ見えてくる。

「素直な者は上からかわいがられ、謙虚な者は下から尊敬される。あと、少しの負けず嫌い」

道を嗜む者の三条件を教わった。

7月から金曜夜稽古を創設した。

輪番停電で、土日出勤となり、土曜稽古に出られなくなった門下生のためだ。

合氣の道を往く者の励みと勤め。

来年2月の二段審査に向けて、稽古を重ねて欲しいと願った。

「また、東北にも行くから」

内田さんはそう約束して、帰った。

またの日が、そう遠くないことを信じています。

追 体育科の茨大生が合氣道を研究し、モーションキャプチャーで内田さんを丸裸にしたいと懇願した。

やんわり断られるが、「呼吸力を教えて欲しい」と言われる。

「はあ〜」

内田さんはため息をついた。

「……長い話になるぞ」

この続きは次回満喫編で紐解かれるかもしれない。

2011年GW岡山満喫編

涙。

かつて無い経験から、感情の焔となって、流れ落ちるもの。

感情がダイレクトに流れ出る、純粋なもの。

それ故、清らかで、生のままの表す。

その人、その者を表す。

その時、内田さんは涙した。

久しぶりの岡山。

9ヶ月ぶりになる。

しかし、昨年合同稽古に行っていないので、1年以上、2年ぶりに来たような感覚をがある。

思わず、自然に声が出た。

「ただいま」と。

内田さんは笑いながら、迎えてくれた。

何かの犠牲無しでは、何も得ることはできないのか。

何かの犠牲があって、何かが生まれるのか。

時間を犠牲にして、人は生きているのか。

犠牲があれば、自分は助かるのか。

逃げることだけを考えていくと、よりネガティブになる。

自ら生み出そうとせずに、他をうらやむだけになる。

振り返れば、不運にはまり、不運に毒づいていた1年だった。

しかし、晴れた。思いきり、晴れた。

晴れの祝いに、岡山に立ち、内田さん宅に足を踏み入れ、荷物を置いたその瞬間から、そこは楽園〈パラダイス〉となった。

「朝飯くっていないだろ」と、手際よくおじやを作る。

食べて、コーヒーを飲みながら、「キックアス」のDVDの名場面を解説しつつ、見る。

「ニコラス刑事、生涯最高の演技だ」

「芦田愛菜で続編を作ってほしい」

見終わったら、最近の氣付きの伝授。

丁寧。

かつ、新鮮。

丁寧に、細かく見直すことで、より明らかになる真実。

背屈はずっと背屈。

うつくしく腕を取り、抑えられる、片手取り一教。

うつくしく立つことにより、明らかになる、丹田。そして、丹田から発せられる、強い濁りない氣合い。

「入身投げの残心で、背中が曲がっているのは、丹田に力が入っていない証拠」

肩より狭ければ、肘に詰まり、広すぎれば、肩に詰まる。

「だから、座技呼吸法はやや広くだ」

迷いなき王道を行けば、必ず上がる、合氣揚げ。

一の素振りから始まって、二の素振り、三の素振りで体感し、一の素振りに循環し、さらに進む、「股関節に乗る」ということ。

五の素振りは呼吸法であるから、突きも呼吸法、波動拳も呼吸法。

何物も貫通するような、波動エンジンから生まれる波動砲を、どでっ腹に食らいました。

昼飯は肉炊。

うまいの一言に尽きる。

エネルギー充填、120パーセント。

午後も更なる追求結果の伝授。

太刀取りは奪うのではなく、合わせる。ソフトタッチ。

鍔迫り合いは、競り合いなのだから、合わせではない。

31の杖素振りも直してもらう。

「それでは、うつくしくない」

ここで、連想クイズ。

「きれいは目を奪う。では、うつくしいは、何を奪う?」

答えは簡単、心だ。

「きれいはおしゃれ、着飾るということ。着飾るは、帽子など一部のみを飾るだけ。だから、腹筋も禁止。稽古して、投げて投げられて起き上がれば自然に全身の筋肉、地力が付き、腹筋も付く。うつくしさは本質的なもの全て。だから、うつくしい姿全体を見て、ハッと心を奪われる」

「では、合氣道的うつくしいとは何だ?」

ヒントは、合氣道をしている、見ている時に、強烈にガツンと感じる心の有り様だ。

答えは聞いたが、ここではあえて書き記さない。

だが、今年のテーマは確実に合氣道満喫、うつくしい合氣道を目指すが加わった。

さらに、うつくしい入身投げの伝授。

「効くだろ?」

「効きます!」

翌日の稽古で、さらに聞かれる。

「いただいたか?」

「はい、いただきました!!」

内田さんが齋藤先生から入身投げの返し技を道場で見せられた後、二人きりの晩酌で齋藤先生からいきなり問われて、即答したことを思い出し、リンクさせる。

夜稽古も、日曜稽古も、よりニコニコしながら稽古することができた。

鳥大生合宿と重なって、稽古は賑やか。稽古後の諸手取り呼吸法も皆熱かった。夜は、うどん。年々大きなものに購入されていく鍋に何十玉のうどんをぶち込まれたが、ペロリと皆で平らげつつ、楽しく話ができた。まどマギの話が出たが、それは置いておこう。

「ファーストガンダムは必須資料。後は、参考資料」

『ガンダムが教えてくれたこと』という本を持ち、語る。何故、ホワイトベースのクルーは生き残り、シャアは失墜したのか。『もしドラ』と同じような組織経営学の本だ。これを岩間スタイル合氣道に当てはめる。

ホワイトベースは連邦軍だが、つまはじき者。だから、最前線に送り込まれる。しかし、ホワイトベースのクルーの大半は生き残る。何故か?

「…坊やだからさ」

これはシャアの言。人を見下しているから、部下からも尊敬されず、独断行動を取られて、失点を増やしてしてしまう。

反面、ブライト・ノアは様々な人の意見を聞いて、一番よい方法を取ったから、反発も少なく抑えられて、組織が一丸となって、事に当たることができた。

そして何よりも、

「ガンダムがあったから」

ジムならば、アムロは3日も経たずに戦死しただろう。ガンダムというスペックがあったから、不利な戦場でも生き残る可能性がグンと上がった。

「連邦軍は合気会。何もしてくれない。厄介者のホワイトベースは岩間道場。ガンダムは岩間スタイル」

ガンダムは強い。だから、生き残った。戦後東京に住まず、大先生自ら日々研鑽した岩間道場。練り直された岩間スタイル合氣道のスペックは高い。だから価値があり、消えず、愛好家も沢山いて、脈々と増え、続けられている。

「よい指導者は弟子を見れば分かる。どうだ俺の弟子は強い者ばかりだろう」

齋藤先生の言。

その言葉にかなうよう、より合氣道に邁進しようと固く願った。

温和で、陰で認めてくれたレビル将軍もいない連邦軍にかえる気はさらさらない。ザビ家ももうコリゴリだ。

他に1冊取り出して、聞く。

「シーシェパードは和歌山県太地町へ抗議活動には行くが、デンマークのクジラ漁には行かない。何故か?」

白人だからだ。言いやすい者にしか言わない主張は、日和見で、脆弱すぎる主義にしか映らない。存在意義すら、薄っぺらい。全然強くも何ともない。

真実は、真実を知ろうという、知識への欲求がないとすぐに盲従の世界に落ちていく。唯々諾々の、武産とはほど遠い、せっかく他ならない自分のためになる鍛練、稽古の意味薄い世界に落ちていく。

「難しいことも何でも取り入れ、合氣道に直していけばよいのです」

大先生の言葉通りに、知恵の泉を増やし、真実をより明らかにしていく。蓄えた知識を教え、更なる探求心を常に与えてくれる。

全てが合氣道に結びつく、楽しい語らいは当然深更まで続いた。

翌日、野山武道館稽古。

さらに、集まった鳥大生、門下生たち。

岡山の荒鷲さんも、「賑やかだねえ」と、巌さんに声をかけていた。

氣合いが迸る!

楽しく、理があって、うつくしい合氣道の稽古を皆で完遂した。

稽古後は勿論、諸手取り呼吸法。

「抜くだけじゃ、面白くない」

「大東流のまねごとは難しくない」

時折、閃き、湧き出る、ハッと心を奪い、ガンと身体に来る技。

「合氣道は日進月歩じゃ」

大先生の言葉を体感した。

昼食から、夜まで焼肉。

レモン汁を買いに行った坂尾を待ちながら、手裏剣。

岡山の焼肉は美味い。

帰郷の夜行バス出発のギリギリまで楽しい時間は続いた。

わずか2日ばかりしかいなかった岡山。

書ききれないことがまだまだ沢山ある。まだ、5分の1くらいだ。

書き忘れないよう、はじめに書いた涙の話をあげる。

夜稽古への運転中、内田さんは突如、感嘆の声を上げた。

「あと5年で、諸手(取り呼吸法)生活25年」

くーっと、しゃくれるような、詰まる声と共に、ぶっとい右腕で涙を隠す。

ど根性ガエルの町田先生のごとく、涙をすする。

繰り返し、あきれるほどの繰り返しの中で、しかし確かに根付き、成長し、さらに進んでいくという、螺旋の進化の真実を感じ入り、泣く。

「…私もです」

思わず便乗し、腕で涙を拭う。

運転していたことを、互いに忘れてしまった…。

そして、夜稽古の後、内田さんは合掌し、新たに法悦の涙を流した。

これは、本当の涙として、次回満喫編に取っておこう。

岡山は洗濯場だ。

心と体に付いた汚れ、停滞、落ち込む感情を洗い流し、真っ新にしてくれる。

きれいな下着とシャツを身につければ、自然にやるぞと前向きになれる。

やりたいことをやれず、あちらこちらに心と体を裂かれるのが現実生活だ。でも、やれず、停滞したままでは、心も体も満足しない。心と身体を洗うせっかくの稽古も、充実よりも、不満が残り、成長の糧を自ら減らしてしまう。

常に気持ちは前向きに。

大事な大事な稽古なのだから、真っ新になって、合氣道を学び問いかけ、純粋に楽しむ。

岡山では、身も心も満足するための、確実に一歩進もうとする勇気と自信をくれる。

岡山から帰って、朝稽古を4年ぶりに再開した。

合氣道が欲しければ、合氣道をする時間を作ればいい。

稽古中、門下生に、大先生及び齋藤先生、内田さんの言葉を繰り返し語り、説明しながら、ようやく気づいた。

「全部やるんだ」という意味が。

全部やらないとより深まらない。分からなくても、やれば、知識は確実に積み重なり、ある日突然、知識が実感となって、氣付きを与えてくれる。

「技は一生懸命稽古したご褒美」

齋藤先生のお言葉。愚直に何もかも全て稽古しないと、始まらない。

全部やらなければならないのだ。

ここ数年提唱していた、「四分割」を廃止した。

四分割は、全部が分からないから、取りかかりに、せめて4分の1くらいは分かったような気がするためのものだった。

本を4分の1読んでも、読んだと言えない。話も分かっていない。

そもそも四分割という意味ですらない。

分からない技に、翻弄し、取って付けたような、苦肉の策の、四分割。

こんなものに、もう頼らない。

プラスマイナス、差し引き、取捨だけではない、止揚の関係。

みんなやるから、みんなで進む。

自分の心至るところ全ても、身体各所全ても、知恵も、思考も、技も、技を体現する術、呼吸法、三角法、武道、合氣道も、全てやり、動かす。

犠牲するものは何もなく、全て進むための出来事。

だから、切るような四分割はしない。

ようやく、気づいた。

内田さんは、人を元気にする。

自ら動く。

だから、6月25日、26日は東北、水沢稽古に行くことが決まった。

私も行く。東北の道友に合氣道の光をより感じてもらえるように。

内田さんからもらった前に進む勇気と自信を伝えるために。

23年度は合氣道さらにさらに満喫するぞ〜〜〜〜!!!